Экспериментальное исследование словообразовательной способности дошкольников с ОНР

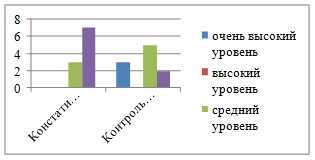

В результате проведенного эксперимента, направленного на формирование словообразовательных умений у дошкольников с ОНР, было выявлено, что в контрольном эксперименте, по сравнению с констатирующим, вырос уровень умения находить ошибки в употреблении способов словообразования.

Диаграмма 6. Сравнительный анализ результатов экспериментальной группы в констатирующем и контрольном эксперименте при выполнении задания № 6.

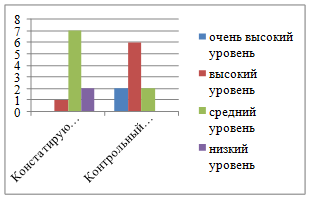

В результате проведенного эксперимента, направленного на формирование словообразовательных умений у дошкольников с ОНР, было выявлено, что в контрольном эксперименте, по сравнению с констатирующим, вырос уровень умения образовывать слова

Из этого следует, что уровень словообразования у детей из контрольной и экспериментальной группы на этапе контрольного эксперимента слабо различается. Таким образом, посредством формирующего эксперимента, была успешно проведана работа по формированию словообразовательных умений у дошкольников с общим недоразвитием речи.

Эксперимент в данной главе был проведен с помощью методики «Исследование способности словообразования» Алексеевой М.М., Ляминой В.И. и программы занятий с использованием специальных упражнений. В ходе проведения констатирующего эксперимента было выявлено, что исходный уровень развития словообразовательных умений в контрольной группе заметно выше, чем экспериментальной группе. В результате работы проведенной в ходе формирующего эксперимента было выявлено, что уровень словообразования у детей из контрольной и экспериментальной группы на этапе контрольного эксперимента слабо различается. Таким образом, посредством формирующего эксперимента, была успешно проведана работа по формированию словообразовательных умений у дошкольников с общим недоразвитием речи.

Дети с общим недоразвитием речи затрудняются в образовании существительных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов («деревко», «ведречко»), прилагательных («лихняя шапка», «глинный кувшин», «стекловая вода»).

В области словообразования затруднение вызывает разграничение оттенков значения слова. Наиболее усвоенными являются формы именительного, винительного и родительного падежей множественного существительного. В ответах на вопросы, требующие употребление существительных в этих падежах, ошибка не наблюдается.

У детей с общим недоразвитием речи отличаются нарушения в построении словосочетания из наречия много и существительного, в использовании падежных форм множественного числа, кроме именительного падежа. Недостаточность функции словообразования проявляется в трудностях построения прилагательных от формы существительного (подушка из пуха - «пушоная»; варенье из груш - «грушиное»; лапа волка - «волкина»).

В основном дети пользуются суффиксальным способом словообразования. Однако количество суффиксов, используемых при словообразовании, очень невелико.

Для самостоятельного словообразования важно, чтобы дети хорошо понимали услышанное, поэтому необходимо развивать речевой слух; обогащать детей знаниями и представлениями об окружающем мире и соответственно словарем, прежде всего мотивированными словами (образованных от других), а также словами всех частей речи, обогащать смысловую сторону грамматических средств.

Другое о педагогике:

Основные понятия ООП

В основе объектно-ориентированного программирования лежит идея объединения данных и действий, которые производятся над этими данными, в одной структуре. Каждая используемая в программе переменная имеет смысл только тогда, когда может принимать какие-либо значения. Множество значений, которые может ...

Целостно-смысловая платформа проектных действий

Результаты диагностики уровня навыка чтения и читательского кругозора дали мне возможность проектировать эффективную для данного класса систему коррекционной работы по овладению навыком чтения. Анализ методической литературы позволил выявить следующие системы упражнений по формированию навыка чтени ...

Особенности ручного трудового воспитания младших школьников с

интеллектуальной недостаточностью

Понятие «Ручной труд» появляется в программе воспитания и обучения в детском саду только в старшей группе (дети от 5 до 6 лет). Ручной труд призван развивать у детей желание делать что-либо своими руками, мастерить. В рамках ручного труда в старшей группе необходимо приучать использовать в самостоя ...

Меню

- Главная

- Проблемное обучение

- Современное мировое образовательное пространство

- Понятие, методы и формы семейного воспитания

- Одаренные дети

- Проблема нравственного воспитания

- Раздел

- Педагогическая теория