Условия обучения диалогической речи

При обучении диалогической речи рекомендуется варьировать различные виды диалогов и формы работы с ними: диалог-беседа, диалог-инсценировка, беседа учащихся между собой и с преподавателем, парная и групповая. Основным средством обучения диалогической речи являются упражнения. В процессе их выполнения формируются умения: запрашивать информацию, адекватно реагировать на реплику собеседника, употреблять штампы диалогической речи, комбинировать реплики при построении диалога и др.

В методике преподавания ИЯ сложилось два пути обучения диалогической речи – дедуктивный (т.е. от общего к частному) и индуктивный (т.е. от частного к общему).

Основными этапами обучения диалогической речи на уроке при дедуктивном методе обучение являются:

1) презентация ситуации с помощью словесного объяснения или технических средств обучения;

2) презентация диалога в звуковой и графической форме;

3) усвоение языкового материала диалога;

4) усвоение способов связи реплик в диалоге;

5) воспроизведение диалога;

6) расширение возможностей диалога-образца за счет изменения компонентов ситуации;

7) воспроизведение видоизмененного диалога.

При овладении диалогической речью от общего к частному действия учащихся в большей степени основаны на процессах запоминания и репродукции, основная нагрузка, таким образом, ложится на их память, а действия не всегда удается в достаточной мере коммуникативно мотивировать и стимулировать, если не сделать ставку на интерпретацию исходного диалога. Но в, то, же время диалог-образец является определенной опорой для композиционного оформления и выбора средств выражения мыслей и чувств.

Второй подход — индуктивный — предполагает путь от усвоения элементов диалога (реплик) к самостоятельному его ведению на основе учебно-коммуникативной ситуации. Учащиеся овладевают отдельными речевыми действиями расчлененно на основе серии упражнений. Параллельно с отработкой отдельных реплик ведется обучение взаимодействию учащихся в рамках выделенных типов микродиалогов. Помимо использования ролевых и других игр, идет обучение активной реакции на невербальные и вербальные стимулы. [Методика под.ред. Филатова].

Этот подход приобретает все больше сторонников благодаря тому, что с первых же шагов направляет на обучение взаимодействию, лежащему в основе диалогической речи; становление речевых умений и навыков при таком пути происходит в процессе общения. Опора на аналогию играет большую роль на нижнем уровне развития умений, при формировании первичных умений, и здесь эталонный диалог может сыграть свою роль, не для заучивания, а как образец для подражания. На более высоком уровне на первый план выступает задача научить учащихся самостоятельно планировать речевые действия через осознание мотивов, целей и возможных результатов действия, а также развертывать содержание и форму речевых значений, адекватных смыслу.

Система по обучению диалогической речи включает в себя:

1) подготовительные упражнения, формирующие материально-операционную основу говорения (лексические, о которых говорилось выше, грамматические, фонетические упражнения на имитацию, подстановку, трансформацию, комбинирование);

2) речевые, связанные с решением определенной коммуникативной задачи, при которых учащиеся приобретают умения реплицировать (произносить стимулирующую и реагирующую реплики), соотносить действия друг с другом (утверждение — переспрос, вопрос — ответ), т. е. поддерживать двустороннюю активность.

На этапе совершенствования лексических навыков диалогической речи целесообразно использовать разговорные тексты, о которых уже шла речь выше [Скалкин, Пассов]. Разговорные тексты обеспечивают мотивационную готовность учащихся высказаться по поводу прочитанного, так как они:

· ориентированы на личность учащихся (учитывают их возрастные интересы, уровень развития, контекст деятельности);

· модальны (то есть содержат точку зрения говорящего причем, чем в более резкой и противоречивой форме она высказана, тем выше инициативность учащихся при ее обсуждении);

· эмоционально окрашены;

· выразительны;

· направлены на решение какой-либо коммуникативной задачи (поспорить, дать совет, выразить несогласие, уточнить, объяснить и т.п.).

При составлении разговорных текстов необходимо соблюдать ряд требований, которые обеспечат смысловую структуру и адекватность понимания текста, а именно:

1. связность;

2. цельность;

3. логичность;

4. информативность.

При обучении диалогической речи могут широко использоваться опоры. Е.И. Пассов предлагает следующую их классификацию [Пассов 1988]:

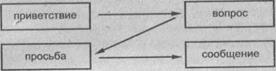

· функциональные, показывающие функциональную направленность речевого поступка, например

·

· смысловые, вербально задающие ситуацию,

Другое о педагогике:

Психолого-возрастные особенности учащихся начальных классов

Младшим школьным принято считать возраст детей примерно от 7 до 10-11 лет, что соответствует годам их обучения в начальных классах. Это возраст относительно спокойного и равномерного физического развития. Поступление в школу вносит важнейшие изменения в жизнь ребёнка. Резко изменяется уклад его жиз ...

Решение качественных задач

Тульчинский М. Е. писал: " Решение качественных задач способствует более глубокому усвоению материала, развивает сообразительность, мышление, вызывает интерес к физике". Качественные задачи вызывают больший интерес, если в них предлагается дать объяснение тем или иным явлениям природы или ...

Определение целей и задач проектной деятельности

Следующий закономерный шаг деятельности после этапа проблематизации - формулировка целей и задач проекта. Целью проекта является нахождение способа решения проблемы. В этом случае необходимо обратить внимание на формулировку цели. В любой работе должна быть простая, понятная и привлекательная цель, ...

Меню

- Главная

- Проблемное обучение

- Современное мировое образовательное пространство

- Понятие, методы и формы семейного воспитания

- Одаренные дети

- Проблема нравственного воспитания

- Раздел

- Педагогическая теория